Essay: 中嶋興—MY LIFE (久保仁志, Japanese)

Hitoshi Kubo writes about Ko Nakajima.

ESSAY: hitoshi kubo/ 久保仁志

中嶋興—MY LIFE

本テキストは、慶應義塾大学アート・スペースにて2019年に行われた展示企画「アート・アーカイヴ資料展XIX × プリーツ・マシーン3:中嶋興―MY LIFE」にあわせて発行されたパンフレット『プリーツ・マシーン』3号に掲載された「中嶋興—MY LIFE」および「プリーツ・マシーン」を再編集したテキストである。この展示の期間中、展示室内にて中嶋が自ら最新版の《MY LIFE》を編集するとともに、アーカイヴ・スタッフが中嶋の資料整理を行った。以下を参照:http://www.art-c.keio.ac.jp/en/news-events/event-archive/konakajima-mylife-2019-1/

Pleating Machine No. 3

魂は少しずつ徐々にしか身体を代えないので、その器官全部を一挙に失うことは決してない。動物の場合、変態ということはよくあるけれども、輪廻つまり魂の転生は決してない。さらに、まったく切り離された魂や身体を持たぬ精霊といったものもない。[…]そこで、まったく新しい発生も、厳密な意味での完全な死、つまり魂が分離するという意味での死もありえないことになる。私達が発生と呼んでいるのは、展開(développement)や増大のことであり、死と呼んでいるのは、包含(enveloppement)や減衰のことである。

—ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ「モナドロジー」[i]

■ 生成変化、スロー、コマ落し

中嶋の映像作品は、めまぐるしい程の生成変化に満ちている。初期作品の《穴ポコ》(1963年)も《精造器》(1964年)[ii] も35mmフィルムに直接絵を描いた、手書きのアニメーションであり、それらはイメージが常に躍動し変化し続ける作品である。中嶋は制作当時、現像所でアルバイトをしており、ゴミ箱に捨てられていたフィルムを拾い、ある箇所は塩素系洗剤を用いて透明にし、またある箇所は部分的に残したり、全部残したりした上に描いていった。音声トラックにも傷を付け、「ジジジッ、ザザッ、ザッ」といった音を奏でている。映像から物語らしき要素を見て取ることはできないが、抽象と具象の双方の系列が混ざり合ったグルーヴ感の強い作品である。上映の度にインクが剥がれ落ちて映写技師にさんざん文句を言われたと言う。[iii] しかし、剥がれ落ちたその上に新に描き加えられる絵によって生まれるアニメーションは、上映の度に更新され、まるでダンスや演劇や音楽等のイヴェントのようである。実験的なアニメーションで知られるノーマン・マクラレンは自身の映画観を次のように語っている。「全てのフィルムは私にとって、ある種のダンスです。フィルムにおいて最も重要なことは、運動機構(motion)であり動き(movement)だからです。たとえそれが、あなたが動くことであろうと、人々や諸物やドローイングであろうと…それが為される時[フィルムで表現される時]には、ダンスの形式なのです。これが私のフィルムについての考え方です。」[iv] 中嶋は、単に映像として生成変化していくだけでなく、物体としても生成変化させ続けることで—上映の度に上描きすることで—、マクラレンが語るようなフィルムにおける「運動機構」と「動き」を文字通りダンス・イヴェントのような域へと引き上げるのだ。

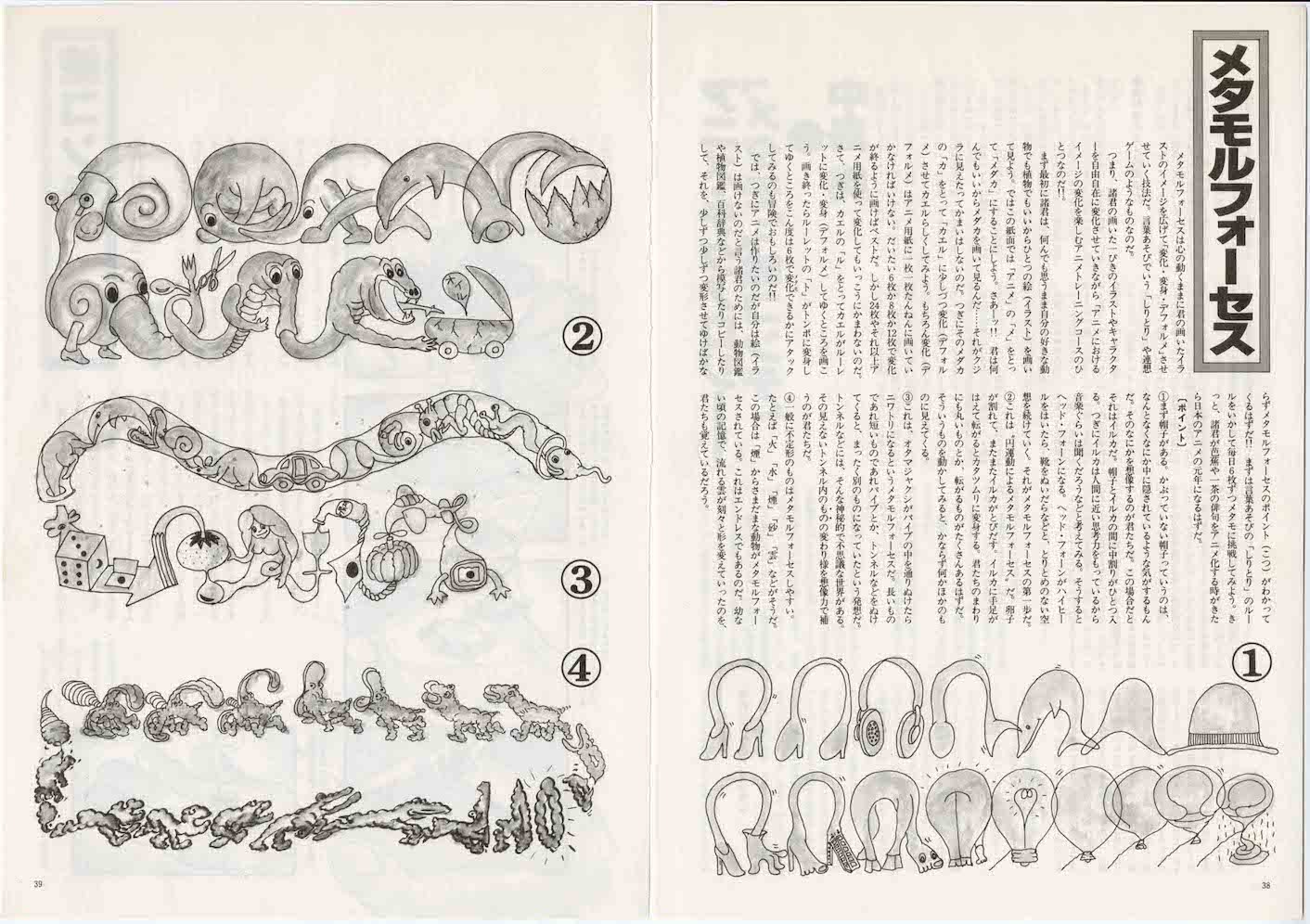

中嶋はアニメの源流の一つとして俳句を挙げ、その知覚を次のような言葉で語っている。「自然や動物や人間の生活を8mmカメラがなくとも一コマ打ちの感覚とコマ落しの観察力で俳句をアニメのように作りだし[…]今から二百五十年前の寛政・文化・文政の時代に日本人の心の底にアニメ精神を吹き込んだ「アニメ俳句マン」を紹介しようッ!![…]芭蕉はたいへんな忍者であって、「物」の見かたが大そうコマ落し的で、一コマ撮りを身につけており、ストップモーション的で音楽的な忍者だったのだ。[…]この人[小林一茶]は自然を一コマ一コマ観察するアニメ精神と「アニ眼」の持ち主で、田舎の人にはめずらしく、アニメでいうマルチ効果の技法をこころえていたのだ。[…]組合わせのおもしろさや、俳句が変身変化しながら「デフォルメ」をくりかえしていくメタモルフォーセスの技術効果を開発していたことはおそるべきだ……![//]—うつくしやヒバリの鳴きし迹の空—[…]一茶のアニメ句は同じ「美しさ」の中にもさまざまな連想があり、ひとつの美しさではなくメタモルフォーセス化させて行く変化・変身のおもしろさがあるのだ。それは、「美しさ」の中にもヒバリの声の音響効果があり、迹の空の背景画を想像させる情景があり、障子の穴の天の川というSF的な宇宙感と一茶の銀河系が広がっており、年暮れきりし夜の空のように一茶の実写アニメのリアリズムもあるのだ。」[v] (fig. 1)

fig. 1: 中嶋興「アニメ・テクノロジー1『メタモ』「絵コンテ」」より[ivを参照]

ここで中嶋が語っているのはアニメというメディアについてであるよりも、アニメを通してもたらされる知覚の様態、世界の捉え方、新たなパースペクティヴについてである。芭蕉は「コマ落とし的」で、「ストップモーション的」で、「一コマ撮り」によって世界を捉えるパースペクティヴを体現する。一茶は「一コマ一コマ観察する」とともに、「デフォルメ」によって「メタモルフォーセス」を表現するパースペクティヴを体現する。

中嶋は、このアニメのパースペクティヴをまた別の形でも語っている。「アニメ的精神はもともと古代原始の時代から人類にそなわっていました。それは、物をスローに見ること。つまり「ロングサイクル」で物を観察し、物の動きを分解的に見ると言う精神でした。それは、古代人が残していったアルタミラーの洞窟や、九州の古墳などを見れば一目瞭然です。古代人は動物の動きや人間の動きを実に細かく観察してスロー再生画像と思われるアニメチックな表現を実にユーモラスに表現しています。そこには古代人のコマ落し精神が生きづいており、私達にさまざまなコンセプトを投げかけてくれます。」[vi]

要約するならば、中嶋にとって〈アニメ〉のパースペクティヴとは、一方で世界を生成変化する連続的事象として捉えること、もう一方で世界の諸事象を一枚一枚描かれた絵のように分解し編集(モンタージュ)された事象として捉えることである。それは、連続と不連続という対極的な世界の捉え方であるように見えるが、中嶋にとってはどちらも重要なパースペクティヴなのだ。それは、「ロングサイクル」で世界を観察することを可能にするとともに、流れ去り、消え去り続ける世界をスローにしてくれるようなパースペクティヴ[vii]であり、遅すぎる世界をコマ落し(早回し)にしてくれるようなパースペクティヴである。そして、中嶋は上述のテキストを通して、私達にも〈アニメ〉を作ることを促している。〈アニメ〉の知覚へと生成するためである。

■ 《MY LIFE》のモンタージュ

fig.2:《MY LIFE》からのスティル・イメージ|左は柩、右は赤児の入った籠

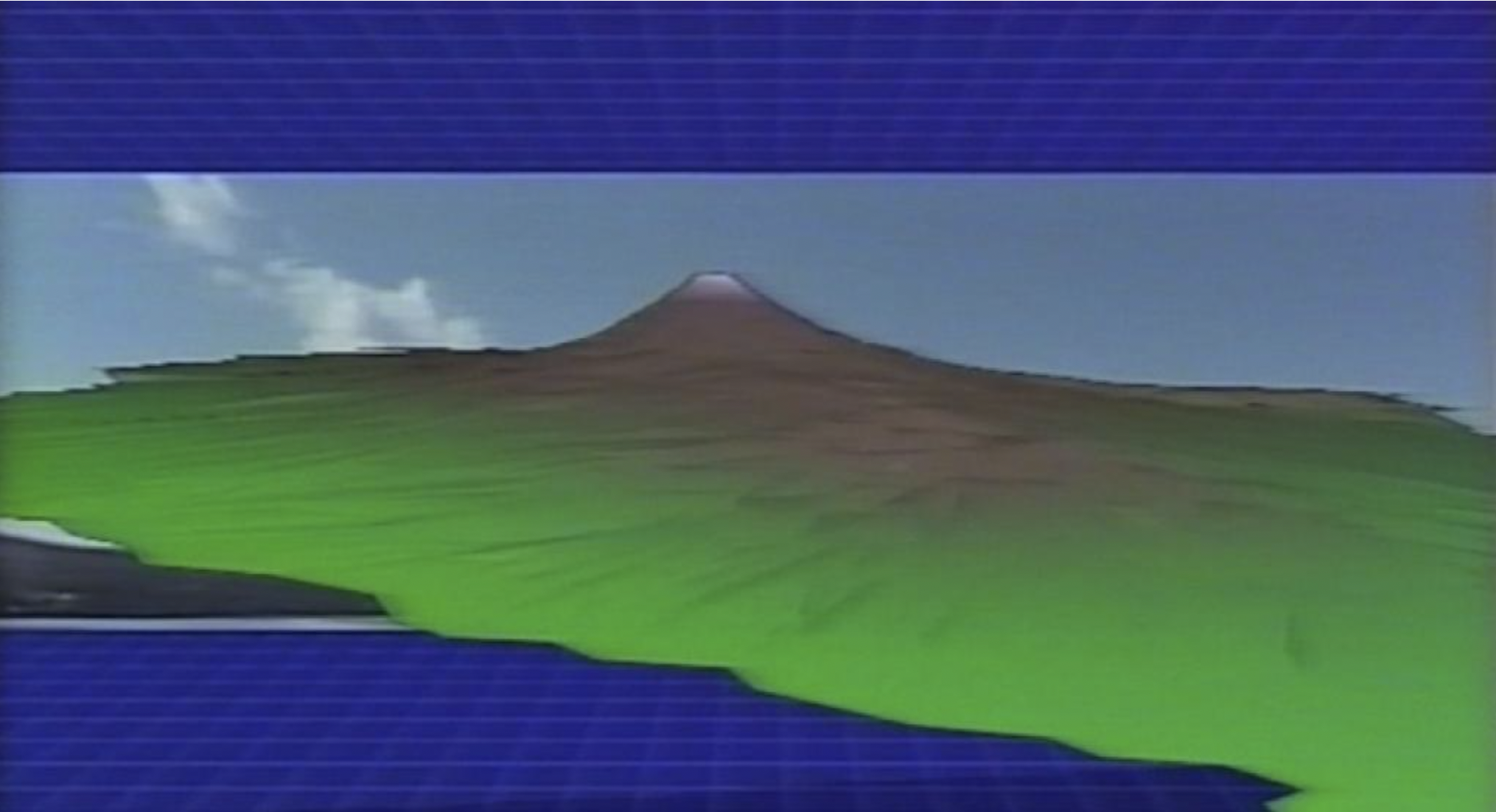

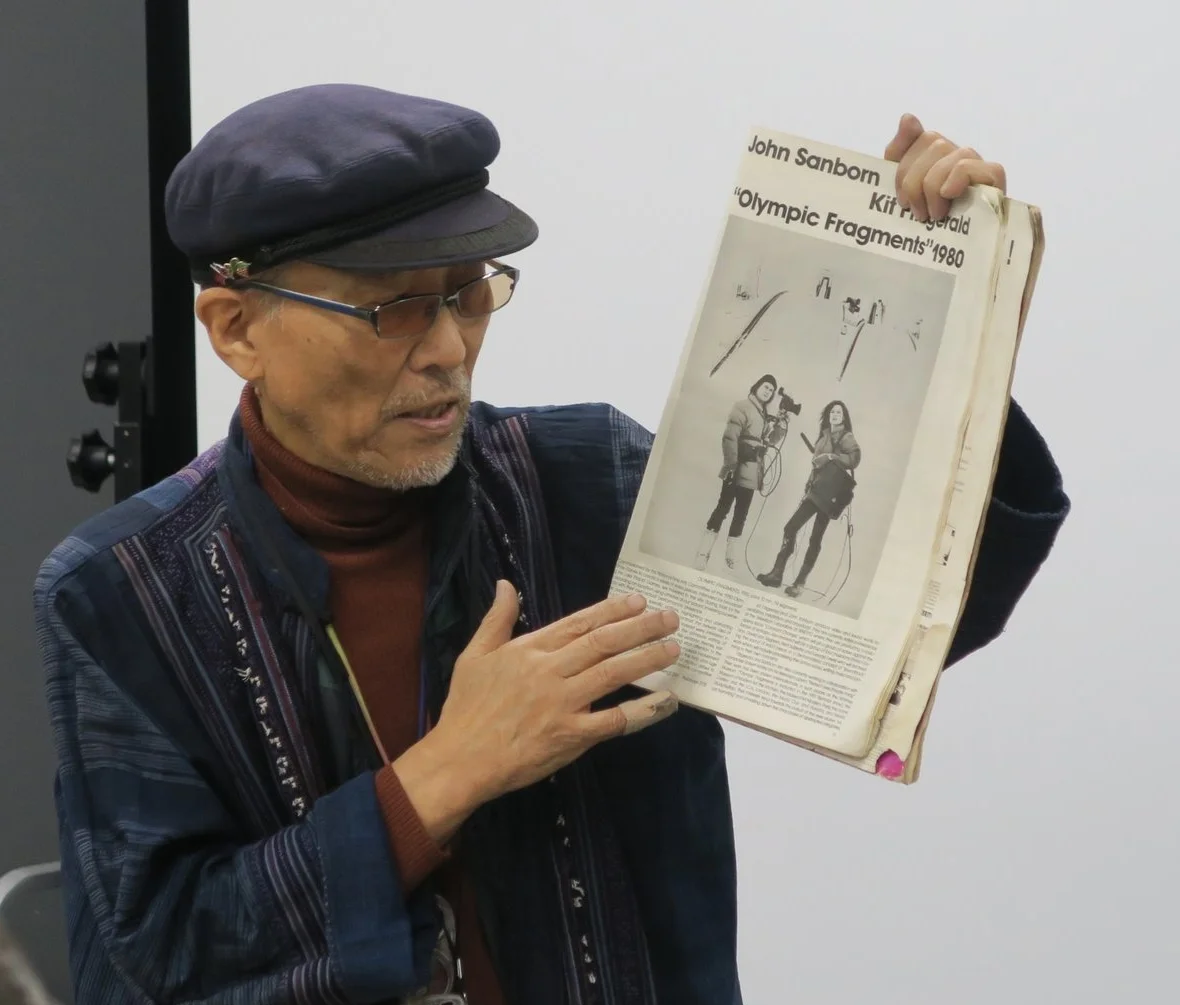

中嶋は1971年からこの〈アニメ〉の知覚を自身の生へと向けた映像作品《MY LIFE》(fig. 2)の制作を開始する。《MY LIFE》[viii] は1971年に制作が開始され、約50年を経た現在も制作が続いている未完の作品である。[ix] 現在までに数度パッケージ化されている。代表的な版としては1976年版、1982年版、1992年版、2012年版、2014年版、2019年版等が挙げられる。それは中嶋の父親の死と息子の誕生を契機に制作開始された家族を対象としたモノクロの映像作品である。1977年、熊本の熊日画廊にて初公開。家族を中心的な対象に据えた膨大な記録映像を数十分に縮約し、2画面に分割して見せる作品である。[x] 中嶋はアーティストであるとともに、未完の「MY LIFE」へと折り畳まれる膨大な資料群を制作するひとりのアーキヴィストでもある。つまり、《MY LIFE》はビデオアーカイブのある種のモデルとしても考え得る。1977年に熊本の熊日画廊にて初上映されている。左右2画面から構成され、音声は2CHであり、各画面と各出力先が一致している。つまり、向かって左のスピーカーからは左画面の音声が、右のスピーカーからは右画面の音声が出力される。向かって左画面は母親の今わの際と葬儀の様子から始まり、右画面は臨月を迎えた中嶋の妻の姿と娘の誕生から始まる。ほぼ全てのショットは、主観ショットすなわちカメラ=中嶋の視点から捉えられた世界であり、中嶋が家族に寄り添い続ける姿である。

この作品は生と死の強いコントラストに満ちている。左の画面は死を、右の画面は生をまざまざと見せつける。それはまず画面の明度として表現される。最初のショットは次のようになっている。左は暗く、何が映っているのかをはっきりと識別しがたく、曖昧であるが、右はとても明るく、臨月でお腹が大きく膨らんだ中嶋の妻に息子の戯れている姿が明晰に映し出されている。左は見定めがたいが、がさがさという音、話声が聞こえる。そこには、何か容器状の物が映し出され、その中へ花らしき物が人の手によって入れられていくことが分かるようになる。「my mother[/]Motoko Nakajima」というスーパーインポーズによって、容器の中身が、中嶋の母であることが分かる。ここで映像と音声が連結し、先程から聞こえていた鼻をすする音、しゃくりあげる音は、むせび泣く声、嗚咽であり、箱は中嶋の母の遺体が納められた柩であり、献花の様子、葬儀の場面であることが分かるようになる。

そして次に、生と死のコントラストは泣き声として表現される。上述のショットに続いて、右の次のショットでは産婦人科の看板が夜闇に浮かび上がる。院内の暗い廊下を看護師とともに歩き、カメラは分娩室へと向かっていく。ここでほんの少しだけ、左右の画面の明度が左の暗さへと近接していき、徐々に左で何が起きているのかを見定められるようになっていく。そして右では、分娩室へと入り、再び白い光で満たされ、画面全体が明るくなる。籠に入れられた新生児の姿が、そして出産中の中嶋の妻の姿が映し出される。慌ただしく中嶋の妻の周りを動き回る白衣の姿に囲まれながら、誕生したばかりの娘の激しい泣き声が室内に響き渡る。左では葬儀に列席した人々のむせび泣く声が響き渡る。

また、生と死のコントラストは衣服の色によっても表現される。看護師の白衣と葬儀の列席者の喪服というように。また、容器の差異によっても表現される。母の遺体を収める柩(棺桶)と誕生した娘を洗う水桶というように。右では、誕生した中嶋の娘が看護師の手によって、水桶の中で体液を拭われている。左では、棺桶が閉じられ、杭が打たれる。棺桶に白い布が掛けられ、火葬場に運ばれていく時、左画面が明るくなることで、左右の明度がほぼ同じ強度になり、双方を明晰に認知できるようになる—柩を運ぶ火葬作業員の白い服装と看護師の白い服装が、強かったコントラストを減衰させる視覚的なきっかけになっている—。しかし、火葬場の前に喪服の人物達が集合することによって、再び強いコントラストが作られていく。左は焼かれた後に残された骨が、右は産着に包まれた赤児が映し出されている。産着の模様は白いクラゲが群れを成して漂うようであり、白い骨は波打ち際の流木のようである。

そして次のショットで、右の娘は少しだけ成長して、何かを見つめ声を発している。この何かを見つめる娘のクロースアップが左右の画面にまるでカットバックのような表現をもたらし、祖母の死を見つめているようにも見える。娘は正面だけでなく、文字通り(右に振り向いて)左の画面を見ているように見える。その間、左では骨壺に骨を入れる姿が映し出される。骨が次々に骨壺へと入れられていく間、右では娘がどんどん成長する姿を見せていく。左では葬儀に集う人々、母の遺影を抱える中嶋が映し出され、右では成長した息子に妻ができている。右で笑っていた中嶋の義理の母が左へと移行し、介護を受け、右では娘の大学の卒業式が行われている。さらに、右では臨月を迎えた息子の妻が《MY LIFE》の左画面に映し出された中嶋の母の葬儀をモニターで見ている。左では義理の母の葬儀が営まれ、右では中嶋に孫(中嶋の息子の息子)ができている。左では小学生になった中嶋の孫が中嶋の義理の母の遺影を持っている姿が映し出される。右では娘が結婚する。右で娘の夫が誰かと電話しているショットと、左で息子の妻が電話しているショットが並置されることで、二人が電話で話しているように見え、時空を超えた対話のカットバックが表現として生成する。左では中嶋の息子側の孫と中嶋の娘が追いかけっこをし、右では中嶋の娘側の孫が友達と追いかけっこをしている。このラスト・ショットにおいて6秒程度モノクロからカラーへと推移して《MY LIFE》は終わる。

暗い画面と明るい画面、黒い喪服と白い看護服、柩(棺桶)に納められた遺体に手向けられる花々と水桶で赤児を拭う白い布、死を悼む近親者の泣き声・姿と生の発露としての赤児の泣き声・姿、という激しいコントラスト。それらは、生と死の二つのフレームの境界をより明確にさせるとともに、二つのフレームを繋ぐ、対極的な紐帯としても機能する。しかし、《MY LIFE》は単に生と死の隔たりを二つのフレームによって強調したいわけではない。《MY LIFE》の中では、実際に起こり得ないはずの出来事が起こるのだ。それは、時空を超えた対話=連絡である。はじめのうちは死と生のフレームが明確な境界を有している。しかし、左右の画面を交互に繰り返し往復する間に、この時空を超えた対話=連絡をきっかけとして、二つのフレームはまるで水門が開かれるように、徐々にその境界をゆるかに重ね合わせ混ざり合っていく。

一番最初のきっかけは、中嶋の娘の泣き声である。一方で、娘は誕生という生に満ちた出来事の中で泣き叫んでいる。もう一方で、中嶋の死んだ母の周りに集う人々は悲嘆にくれて嗚咽している。二つの泣き声は強いコントラストを持っているが、左右を交互に見る時、生まれたばかりの娘が、中嶋の母の死を悼んで泣いているという表現を持つのだ。さらに、左画面の方を振り向く中嶋の娘(右画面)が祖母の死を見つめているように見える。また、右画面で笑っていた中嶋の義理の母が、左画面へと移行し、やがて最期を迎えることで、文字通り右のフレームと左のフレームの境界を貫く水路ができあがる—右画面で生まれた中嶋の息子側の孫が左画面で中嶋の義理の母の遺影を持つことによって、さらに水流は増していく—。右画面で臨月を迎えた中嶋の息子の妻が、モニターに映し出された《MY LIFE》の中嶋の母の葬儀を見ていることで、二つのフレームは互いを包含し合うフレームへと生成する。さらに、右画面の中嶋の娘の夫と左画面の中嶋の息子の妻が互いに電話をしているように見えることで連結=連絡し合うフレームへと生成する。このようにして、隔てられた二つのフレームは中嶋が見つめる中嶋の生という出来事の中で、時空間を超えて応答し合い連絡し合うようになるのである。そして、生と死の二つのフレームに隔てられていた諸事象は、二つのフレームを往復し続ける観者の中で一つの流れとして渾然一体となっていく。

当然、中嶋の生には中嶋の父・母・妻・息子そしてその母や妻や夫やその息子や娘達が包含されている。それは、中嶋自身の生でありながらも、そこからはみ出していく様々な生に満ちているのだ。《MY LIFE》はまず、中嶋にとっての生であることは間違いない。そして、カメラはひたすら中嶋の主観パースペクティヴに貫かれている。しかし、その中には中嶋を見返すことを止めた母の、娘を懐胎した妻の、やがて生まれる妹に寄り添う息子の、カメラを見返す娘の、その他様々なパースペクティヴが折り畳まれているのである。つまり、それは中嶋の「私の生」であるに留まらず、中嶋が関わるあらゆる人々の「私の生」の断片でもあるのだ。

文章によって、左右二つのフレームで同時に進行していることを同時に描出することはできない。それは上述したような形式で、交互に、しかも縮約し、かなり混雑した状態でしか表現できない。しかし《MY LIFE》を見る時も、ここまで極端ではないにせよ、二つのフレームを同時に見ることは叶わない。それは常に、一方から一方へと左右を往復するように見ていくプロセスである。つまりこの映像は、左右を明晰に見尽くせないということが構造上、前提となっているのである。それは、カメラというフレームを通してその生を見つめようとすることから来る技術的な見尽くせなさだけでなく、中嶋にとっての自身の生の見尽くせなさ、そして観者にとっての中嶋の生の見尽くせなさを感じさせるのである。最後のシークエンスは、左画面で中嶋の息子側の孫と中嶋の娘が追いかけっこをし、右画面では中嶋の娘側の孫が友達を追いかけっこをしている。それは、見尽くせなさを認識しながらも、記録し、編集することによって、見逃し続ける出来事へと接近し続けようとする中嶋の姿のようである—中嶋は過去・現在・未来に渡って見逃すことを引き受けつつ見逃すまいと記録・編集を行うシジフォスのようだ—。追いかけっこの姿は、さらに左右の出来事を追いかける観者のようでもあり、父と母によって育まれた息子や娘たちが、父や母になり、さらに子を孕んでいくような、幾世代へも連なっていく人間の際限なき営みのようでもある。最初のショットから白と黒で展開されていた画面は最後に、ほんの少しだけこの世界の多彩な色を取り戻す。それはなぜか。モノクロの映像は、私達が見慣れた世界の色を捨象することで、この世界を抽象化する。私達は時代の色に限定される事のない、抽象化された家族の、そして一人の生の営みから様々な人々の生を体験する。そして最後にその感じ(feeling)が、色彩化される画面にともなって私達の生へと、この世界へと浸透してくるのである。中嶋にとって〈アニメ〉のパースペクティヴとは、私達が世界を捉える仕方を変えるものであった。中嶋は《MY LIFE》の絶え間ない記録・編集を通して、自身の生に、そして観者である私達の生に〈アニメ〉のパースペクティヴをもたらそうとしているのだ。そして、観者にも「MY LIFE」を記録・編集することを促している。中嶋は誰かに自身の死の姿を《MY LIFE》へと納め、この作品を制作し続けて欲しいと考えている。[xi] それが「ロングサイクル」で世界を観察することを可能にするための方法であり、あまりにも速すぎる世界をスローにするための方法であり、あまりにも遅すぎる世界をコマ落としにするための方法であり、生成変化として世界を捉えうる方法だと考えているからである。

■ 《MY LIFE》とアーカイヴ

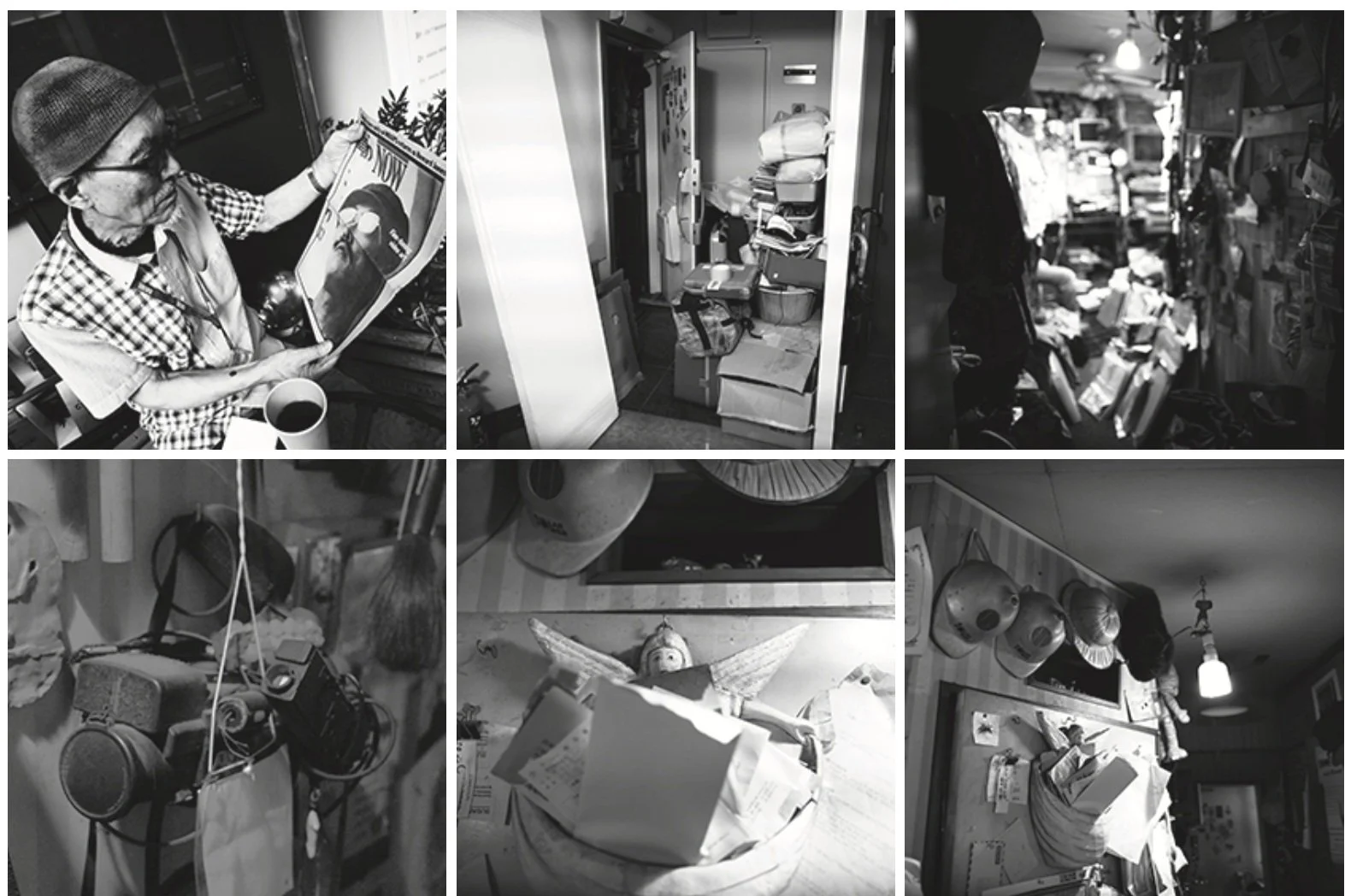

fig.3:「写真上の部屋—中嶋興の部屋」の1枚

写真や映画やビデオ等は出来事を入れる〈柩〉である。私達は録音-撮影(記録)することで出来事を埋葬していく。それは、過ぎ去り、消え去り続ける出来事への取り返しのつかなさの意識と、それらを片時でも留めておきたいという意識、そして私達以外の別の誰か―先の未来の私達も含めた―がそれを眼にするかもしれないという意識が交錯するような行為である。そして、それが亡霊として再生されることを—正にキリストが墓場で復活をしたように—願いながら編集を行うのである。「写真上の部屋—中嶋興の部屋」[xii] (fig.3) の中に映し出されている白い〈柩〉は、中嶋を埋葬=撮影するための容器であり、さらに亡霊として復活=再-生するための容器なのだ。すでに死んだもの達のあまりにもリアルな幻影を亡霊と呼ぶのだとしたら、《MY LIFE》に映し出されるすでに亡くなった中嶋の母親の映像は亡霊であるだろう。しかし、それが亡霊足りうるのだとしたら、すべからく映像は〈亡霊の映像〉だということになるだろう—映像や音声として録音-撮影(記録)された出来事(人)はすでに消え去ってしまっているのだから―。また、私達は日常においてこれと似ている事態を別の形で経験している。たとえばあなたに、ある仲の良い友人がいたとしよう。あなたは、その友人と毎週必ず喫茶店で会い他愛ない会話をしていた。しかし、これといった理由もなくいつの間にか疎遠になり、二年の歳月が経った。久しぶりに友人に電話をすると、本人ではなく知らない人物が電話に出る。間違いかと思い電話を切ろうとすると、最後に会った翌日に友人が死んだことを告げられる。このときあなたに起こるのは、それまで生きていると思っていたはずの友人が、訃音を通じてはじめて死ぬという事態である。ここで受け止めるべきなのは、死を告げられるまで、あなたにとって友人は二年間生きていたということである。当然、実体としての友人はこの世にいないにも関わらず。死んでいるにも関わらず生きているということ、それは正に亡霊が体現する位相である。これはどういうことなのか。それは友人が生きているということに、少なくとも二つの様態があるということだ。実体としての友人が生きているという様態、そしてあなたの記憶が紡ぐ友人が生きているという様態である。前者を〈生者の生〉、後者を〈亡霊の生〉と呼ぶことにしよう。通常、友人が生きている内はこの二つの様態が重ね合わされ、意識化されることはないだろう。たまに友人のことを変わったなと意識するようなきっかけを除いて。しかし、友人が生きているかいないかに関わらず、この二つの様態は常に私達の生に伴う様態である。死を大きな契機として、その二つの独立した様態が前景化するのである。〈亡霊の生〉のリアリティがあまりにも強いために、〈生者の生〉の死に〈亡霊の生〉を連れ立たせようとする儀式(葬儀)が必要になるのだ。メロドラマにおいて使い古された紋切り型の一つである「死んだあの人は今も私の中で生きている」というセリフは、冷笑すべきセリフではない。少なくとも、端的な事実として受け取るべき事態である。あなたの生、すなわち〈生者の生〉の内には数多の〈亡霊の生〉が折り畳まれているだろう。そして、この〈亡霊の生〉の住まう場所こそアーカイヴである。

《MY LIFE》は1971年からおよそ五十年を経た今なお記録・編集され続けている作品であり、「一生一作」というモチーフがある限り、全ての制作活動は同時に一つの作品へと向けられた資料(素材)だということもできる。中嶋はアーティストであるとともに、未完の「MY LIFE」へと折り畳まれる膨大な資料群を制作する一人のアーキヴィストでもあるのだ。中嶋の「[《MY LIFE》をはじめとした映像作品は]祖先を作っている」(2019年4月16日に慶應義塾大学アート・センターで行われた「中嶋興の米展示・上映ツアー報告会」での中嶋の談による。)という言葉は異様である。「祖先」とは、私達が存在する根拠となった死者のことである。中嶋は死者を作っていると言っているのだ。しかし、映像が〈亡霊の映像〉であるのだとしたら、この言葉は良く理解できるだろう。中嶋は生者のパースペクティヴからだけでなく、死者のパースペクティヴからこの世界を捉え、それを観者=生者のパースペクティヴへと連絡しようとしているのである。〈亡霊の生〉を再-生すること、それを〈生者の生〉へと意識的に連結してみせること、それが中嶋が記録・編集/変集[xiii] に賭けていることであり、アーカイヴもそれを記録・編集に賭けているのである。

[i] ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ「モナドロジー」西谷祐作訳『ライプニッツ著作集9:後期哲学』工作舎、1989年、235頁、原文強調。[Gottfried Wilhelm Leibniz, Principes de la philosophie ou Monadology. 1714.]

[ii] 《精造器》は1965年の草月アニメーションフェスティバルへ出品された作品である。《穴ポコ》は文字通り、穴開けパンチを使ってフィルムに穴を開けている。この丸く空いた穴は、中嶋の近作である《鎮魂の舞》(2014年)にも登場し、それは漂う死者の魂や彼岸の世界へと生成する穴にも見える。また《ランギトート》(1988年)においてはある世界を縮約し、別の世界へと繋ぐ水滴としても現れている。

[iii] 2019年4月16日に慶應義塾大学アート・センターで行われた「中嶋興の米展示・上映ツアー報告会」での中嶋の談による。

[iv] Norman McLaren interviewed in Gavin Miller, The Eye Hears, the Ear sees (BBC and National Film Board of Canada, 1970)

in Yael Kaduri, The Oxford handbook of sound and image in Western art, New York: Oxford University Press, 2016, p. 66. 筆者による訳出。[ ]は筆者による注記、省略または改行を示す。以下同様。中嶋はマクラレンが行ったような、直接フィルムに描いたり、スクラッチしたりする技法を用いて作品を作っている。

[v] 中嶋興「アニメ・テクノロジー1 「メタモ」「絵コンテ」」[慶應義塾大学アート・センター・アーカイヴ所管の中嶋興コレクション(以下KUAC_NAKと表記する。)のクリッピング資料KUAC_NAK_0130。掲載誌・発行年月日未詳。]。

[vi] 中嶋興「中嶋興のスペースランド:ビデオアニメ2」[クリッピング資料KUAC_NAK_0035。掲載誌・発行年月日未詳。同じタイトルのシリーズのクリッピング「中嶋興のスペースランド:ビデオアニメ5」にて『ビデオジャーナル』をネタにしているため、おそらく掲載誌は『ビデオジャーナル』だと思われる。]これは「自家製ビデオトレスコープデスク」というビデオをトレースするための装置について書かれたテキストである。

[vii] 中嶋は《生物学的サイクル》(1971年-)という映像を制作しているが、それは現在確認できるだけでも、7つ以上のヴァージョンがある。メディアの技術的変遷を貪欲に取り込みながら行われている中嶋の制作活動自体を象徴するように、それ自体が生物のように進化している作品である。この作品について述べる中で、長期的な視野で世界を捉えることを自身の制作の特徴だと述べている。「輪廻、一つのサイクル運動である。フィルムでアニメーションをつくることも、一つのサイクル運動ではあるまいか。輪廻とは、メビュースの輪をさす。メビュースの輪の運動を『生物学的サイクルの目』でみると、ゆったりした時間がある。『動物学的サイクルの目』はあまりにもメビュースの輪は短かく、変化をもとめようとするのである。短サイクルの動物的目(思考)、長サイクルの生物的目(思考)、この作品は生物学的目で、動物として自分の一生の時間を消費しているアリサマを表現したいと思って作ったものである。」(中嶋興「生物学的サイクル」[クリッピング資料KUAC_NAK_0227。掲載誌・発行年月日未詳。]。)。また、パースペクティヴという概念については『プリーツ・マシーン』0, 1, 2号、慶應義塾大学アート・センター、2018-2019年を参照。

[viii] 本論で対象とするのは2014年版の《MY LIFE》である。《MY LIFE》が初めて海外で上映されたのはバーバラ・ロンドンが企画した「日米ビデオアート展(Video from Tokyo to Fukui and Kyoto)」においてである。このカタログでは《MY LIFE》の制作年が1974年から78年となっている。(『日米ビデオアート展』兵庫県立近代美術館、西武美術館編、西武美術館、1980年、8頁。Barbara J.London ed., Video from Tokyo to Fukui and Kyoto, New York: Museum of Modern Art, 1979, p. 21.)しかし中嶋によれば、父親が病床で亡くなった5秒後に記録写真を撮ったそのときから、制作が開始されたと考えられるため、1971年に制作開始としている。

[ix] 中嶋はさまざまなテキストで「一生一作」であることを語っている。「アニメのひとコマを人生の一日だとすれば、一生はいったい何コマになってしまうのでしょうか?[…]一生を通していかに綜合的に自分の映像をつくりあげて行くか……が、私のアニメ的思考なのです。私は一作一本コマ切り短編主義者ではありません。コマ切り短編作品をめざす作家もいれば、私のように生物学的サイクルでアニメをとらえている人間もいるわけです。[…]いかに私のように長編の中にどっかと腰をおろし、一生一作をつらぬきながら、予告編もどきの短編をいかにも完成品のようにちらつかせるのがいとむずかしきところでございます。」(中嶋興「アニメのひとコマを[…]」(KUAC_NAK_0264)を参照。掲載誌、日付は未詳だが、おそらく雑誌掲載の文章であると思われる。)。つまり、《穴ポコ》《精造器》《生物学的サイクル》《MY LIFE》は個別の作品であると同時に、一本の映像の一つのショットでもあるということだ。中嶋はこの「一生一作」の一本の映像のことを数珠に喩え、個別の作品を数珠の珠に喩えている。(KUAC_NAK内の中嶋による「[数珠のダイアグラム]」(KUAC_NAK_0012)を参照。)。

[x] 「今回紹介するのは現在、ニューヨーク近代美術館を皮切りに6月から9月まで全米を巡回して上映を続けている「東京から福井と京都まで」というビデオ展に出品した小生のライフワーク的作品「マイライフ」である。[/]このライフビデオ作品を作ることになったのは、小生の田舎(熊本)にある、あの仏壇の上の壁にかかっている御先祖の写真をながめながら、この写真をなんとかビデオ映像にできないものかと考えたのが発端だった。小生は自分の父、母の代からは、あの無言の仏壇写真をひきずりおろして、仏壇ビデオにして見たいと思い始めたのだった。[…]小生は、この2ツの「生と死」のセレモニー[赤児の誕生と父の葬儀]をビデオ化し、仏壇にささげることによって、小生流の御先祖供養ができるのではないかと思ったのだ……!![…]父は死んだ!! 9時55分だった。[/]小生は、死んだ瞬間、父と最後の記念写真を撮った……!! その行為は矛盾にみちたものであった。しかし、小生は次の世代に伝える仏壇ビデオのために、父の最後の肉体と小生(29才)を一緒に写しこむことによって、先祖における自分の存在性と、記録精神[ドキュメント]の名において定着させておきたかったのだ。[/]そして、世に言う「光陰矢のごとく」地球が、ただ単に太陽を6回まわって、6年目の冬!![/]またしても、女房のお腹が大きくなった。すると、小生の母がすかさず病魔にとりつかれ入院したのだ。[…]小生は女房と長男を裸にしてから、インタビューをこころみたのだ。それは、今しも生まれそうなお腹の中にいる子供へのメッセージでもあったのだ。小生は、この時、16mmフイルム、写真、ビデオ、8mmの各メディアをフルに使ってこの様子を記録した。[…]母はその日から、死に向かって序奏を開始した。[/]小生は待たしても、父の時と同様インタビューを試みた。母はもう、小生のインタビューに答える声を出すことはできずシャボン玉のはじけるような声で言った。[/]—小学校の時の先生が病気しとる、みまいに行ってこんかい……あの先生にはお世話になったとばい……いっておいで、ハヨー。[…]母は死んだ!![/]小生は、母を柩に入れ、火葬するプロセスを撮影していった。ビデオカメラのピントを骨をつかむ白いハシで合せて焼いた後の白い母の骨をひろった。ファインダーに大ツブの涙がこぼれた。もう、ファインダーの映像も見えなかった。[//]小生は、考えた。どうにかしてプレインビデオ通り、想像的で計画的に、この先祖供養のビデオ映像を仏壇の上の写真と同時に対比させて見せることができないものかと……。[/]1年後、[…]「母1周忌と父7回忌展」を開催することにし、1977年11月27日から熊本市の熊日画廊で1週間のビデオイベントをおこなったのだ。[…]父の妹の叔母が母の死のビデオ映像を見るや、—興ちゃん、こぎゃなこつしてッ、お母さんの死ぬところは撮って何んになっとネーッ!!これがあんたの芸術ね!!ごぎゃな人の死ぬところばテレビに撮るとばやめなはれ!!私しゃァー見るにしのびないかと—。もう2度と死ぬところば撮るのはやめなっせッー……ネ!![/]と言って、涙でハンカチをぬらした。[/]小生は言った。[/]—ハイ!!おばさん、母の死は1回しか撮れません。」(*中嶋興「中嶋興のドキュメント第9回:君の人生におこる生と死の二つのセレモニーで、「マイライフビデオ」をつくろう!!」[KUAC_NAK内のクリッピング資料KUAC_NAK_0402。掲載誌未詳、ca.1979年。年代は文中で言及された、「Video from Tokyo to Fukui and Kyoto(ビデオ:東京から福井と京都まで)」の会期より]。)

[xi] 2019年5月24日に慶應義塾大学アート・センターで行われたトーク・セッション「「写真上の部屋」—ドキュメントを撮るということ」での中嶋の談による。

[xii] 「写真上の部屋—中嶋興の部屋」は『プリーツ・マシーン』3号、慶應義塾大学アート・センター、2019年に掲載された写真リストである。そこでは、中嶋のスタジオ写真が網羅的に列挙されている。中嶋は2019年以来、度々この柩をモチーフとした記録を行っている。

[xiii] 中嶋は「編集」を、対象を「変化」させていくことだと捉え、編むという意味の「編」ではなく、同じ音で変わるという意味の「変」の字を使うことがある。

久保仁志:

1977年に東京で生まれ現在神奈川で暮らす。慶應義塾大学アート・センター・アーキヴィスト他。プロジェクトの多くはあるアーカイヴおよび具体的諸資料から出発し、それらが包含する様々な時空間的パースペクティヴを編集(モンタージュ)することで起こった出来事だけでなく起こりえた出来事を照射してみせるのだが、その根底にあるのは映画をはじめとした芸術作品における編集の観察・分析・構築を通して人間の経験の諸条件を可変的回路として設計し直す可能性の探求であり生成明滅しつつも過程としてあるこの世界への信にほかならない。近著に『〈半影〉のモンタージュ:アーカイヴの一つのモチーフについて』(「JSPS 科研費 26580029」レポート|2017年)、「ある書斎の事件記録——瀧口修造と実験室について」『NACT Review 国立新美術館研究紀要』5号(2018|国立新美術館)慶應義塾大学アート・センターにてアーカイヴを考えるための企画『プリーツ・マシーン』(2018-)を行っている。